更新:2025年6月30日

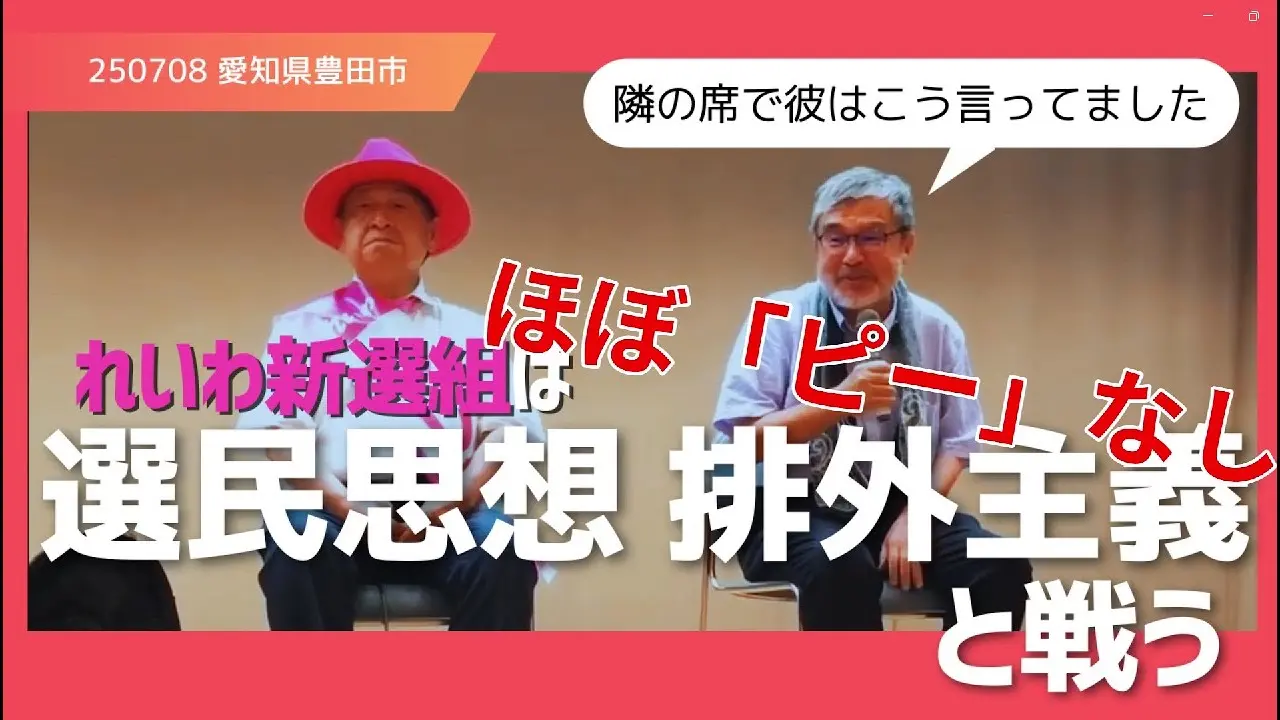

鈴木宣弘氏とつじ恵氏による対談イベント「三河から農業を変えよう」にご参加いただき、誠にありがとうございました。

多くの方々にご来場いただき、活発なご質問やご意見を通じて、非常に実りある時間をともに過ごすことができました。お二人の対談からは、現代社会が抱える重要な課題や、それに対する私たち一人ひとりの意識と行動の大切さを再認識する機会となりました。

これもひとえに、ご参加くださった皆様のおかげと、心より感謝申し上げます。今後とも、よりよい社会の実現に向けて、このような学びと対話の場を継続していきたいと考えております。

(5.30 実行委員会)

▼ YouTube で 5/30 当日の様子をご覧いただけます

(動画文字起こし)

今日はですね、多くのお客様にお越しいただきましてありがとうございます。

「三河から日本の農業復活を目指す!」の会を始めさせていただきます。

司会を務めさせていただきます、豊橋市議会議員のすがや竜と申します。

こんにちは、よろしくお願いいたします。

はい、ありがとうございます。本日はですね「食と農のスペシャリスト」東京大学大学院特任教授の鈴木宣弘先生にお越しいただきました。鈴木先生よろしくお願いします。

はい、続きまして、れいわ新選組のですね、元衆議院議員、弁護士、そして現在ですね、(れいわ新選組)参議院の総支部長であります、つじ恵(めぐむ)のほうです。よろしくお願いいたします。

こんばんは!よろしくお願いします。

はい、では本日はよろしくお願いします。まずですね、開会の挨拶としまして

本日はですね、れいわ新選組の衆議院議員、坂口直人のほうに来ていただきました。

坂口のほうから挨拶のほうをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

皆さん、こんにちは。

今日は本当にお忙しい中、たくさんお集まりいただきましてありがとうございます。

実はですね、つじ恵さんは私が以前民主党で衆議院議員をしていたときの「大先輩」でもあります。

で、つじさんの思い出というかですね、私の中の強烈な印象は2012年に当時「社会保障と税の一体改革」ということで、野田政権のもとで消費税を5%から10%に上げるという議論がありました。

当時私も不勉強でですね、これはもう未来のために仕方がないんだと、消費税増税をみんなに説得することが責任の果たし方なんだと言うふうに思っていたんですが、つじさんはですね、敢然とこの消費税増税に反対して、そして結果的には党を離れることになったんですが、まぁ私はここに本当につじさんの生き様が現れていると思うんですね。

やはり信念を貫いて、そしてこの消費税、当時は全額社会保障に使われると言っていましたが、結局まぁそれもうやむやになっている、まぁおそらく2割位しか使われてないと言うことで、本当に先見の目といいますか、冷静な視野をお持ちの方なんだなと言うことを今、改めて感じています。

はい、続きましてれいわ新選組のですね、参議院の総支部長つじ恵のほうから挨拶をしていただきます。

皆さん、こんばんは。たくさんの皆さんにお出かけいただき本当に感謝いたします。今の政治を本当に根本から変えないとどうしようもないって言うふうに、皆さんもどんどんそういう思いを深くされているんじゃないかなと思うんですよね。

なんで自公政権が少数与党になったのか。それまでの自公のやり方がおかしいと。1部の人たちのためだけに増税路線を突っ走って、国民の暮らしとか全く本当に考えていないって言うことに対する怒りというかね失望というか、「変えて欲しい」って言うエネルギーが去年の衆議院選挙の結果だったと思うんですよね。

この国をどうするのか、国民の暮らしが本当に成り立ち行かなくなっているような状況に対して、どうすべきなのかっていうことを政治がちゃんと提案するってことが今問われているって言うふうに思います。

れいわの農業政策の本当にもう1番のブレーンである鈴木宣弘先生にお越しをいただいたと。

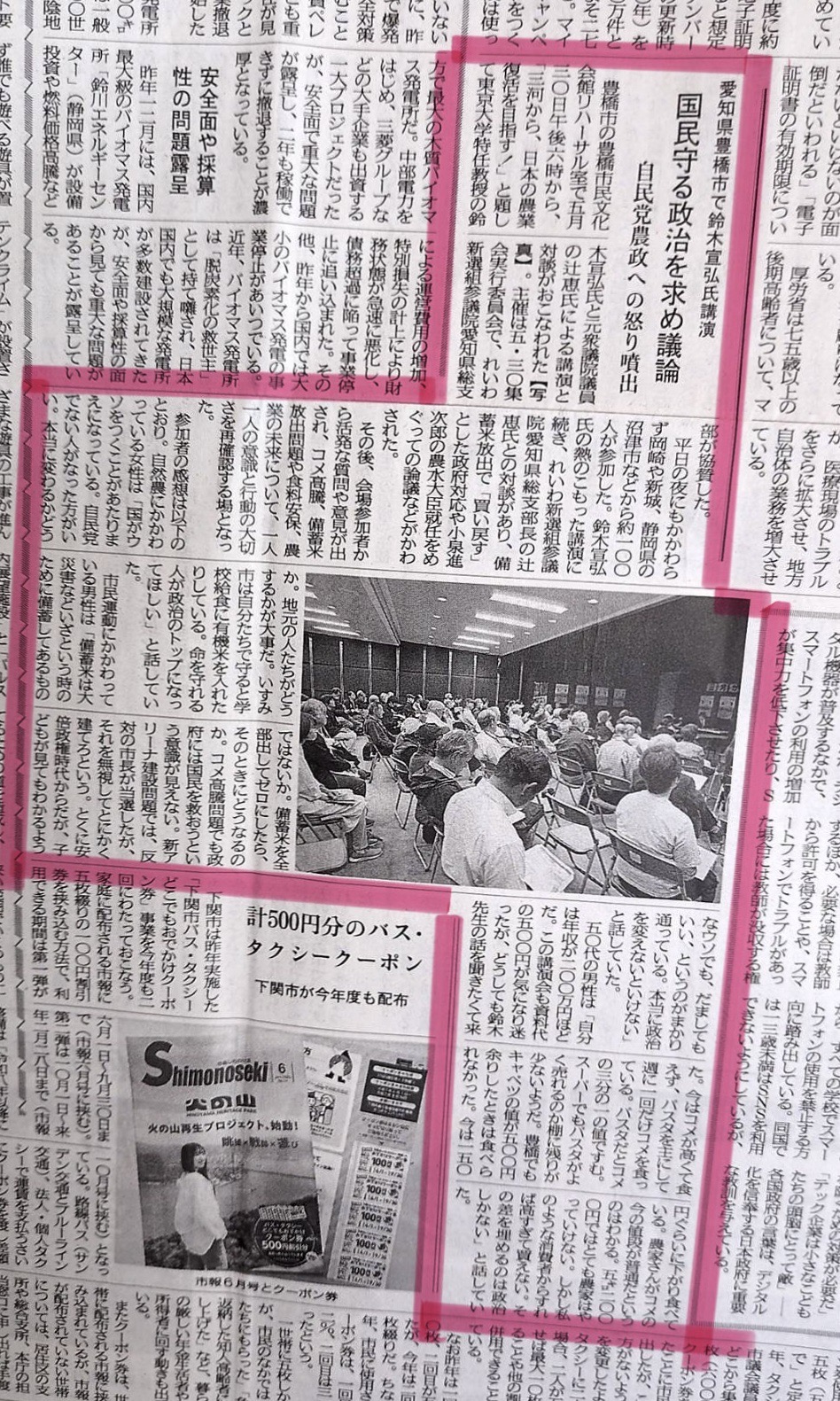

東京大学大学院特任教授の鈴木宣弘先生による日本の農業と米問題の現状についてご講演いただきます。

それでは鈴木宣弘先生よろしくお願いいたします。

皆さん、こんばんは。ただいまご紹介いただきました鈴木と申します。本日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございます。

今日はですね、私のほうのここに今、映してもらうスライドの資料が、ついに186枚になりましたので、これを全部じっくりお話させていただくと、このまま寝ないで明日の朝まで、もっとかかりますので、今日はそれをまぁ40分位をめどにですね、お話をさせていただきますので。

皆様、この資料につきましては、配布はできませんでしたけども、つじ先生のホームページとかで、QRコードで全部入手できるようにしていただけるということでございますので、皆様ぜひ、それをですね、はい、PDFで、できれば紙に印刷してですね、寝付けない夜に読んでいただければ、大体30秒で寝れるかと思います。

さて、座ってお話しさせていただきます。

今ですねこの、まさに米が大変なことになりましてね、大騒ぎになっています。

ついに、小泉進次郎さん出てきてですね、まぁ日本もこのままじゃ終わりますのでね、ここで止めないと、とんでもないことになるかなと思いますが、この食料安全保障ですね、ついに米までこんなことになってきたぞ」ということでですね。まず、なぜ日本の食料自給率がこんなに下がってきたのかと言うところからちょっと見てもらいたいんですけども、

1番の要因がですね、アメリカの戦後の占領政策。アメリカでたくさんの農産物が余りまして、これをどこで処理するかと。日本人に食べてもらえばいいじゃないかと言うことで、米以外の農産物の関税が一気に撤廃させられて、日本の麦や大豆やとうもろこしがほぼ一度壊滅しました。

それでもまだダメだと。日本人が米を食べているとアメリカの小麦が胃袋に入れられないと言うことで、慶応医学部の教授が回し物に使われて、彼は米食うとバカになると言う本まで書いてですね、そして日本人の食生活を改善してあげようと言う名目で、アメリカの農産物に依存しないと日本人が生きていけないようにして、日本を「胃袋からの属国化」をね、し続けるんだ。ま、こういう流れができてきた。

これが、今回の米騒動につながっているわけですね。米の消費を減らせと。日本の農業を弱体化しろと。で、米の消費がどんどん減る。そして減反政策と言うものを取らざるを得なくなった。これが今回の米騒動につながったわけですね。根幹はここにあると、大元はここだと。

それから日本側もですね、アメリカの思惑をうまく活用して経済発展を遂げてきました。

経産省中心の経済政策。私は農水省に15年おりましたんでね、農水省と経産省は「犬猿の仲」でして「あいつら人間じゃねぇ!」と言い合ってましたけどね、農水省の方がまだ人が良いですよ。私がいたぐらいですからね。

経産省の方ってね優秀な方も多いけど、とにかくずる賢くて手が早いなんて言ったらね、関係の方いらっしゃったらこれは褒め言葉と言うことでね。

でも、彼らは考えたわけですよ。そうだ、と。アメリカを喜ばせれば良いわけだから、食料、農業を生贄に差し出すと。その代わりにですね、皆さんの所の大事な産業での、自動車とか。日本は製造業の輸出で利益を得て、それで食料なんていつでもお金を出せば安くね、輸入できるんだと。

これが日本の食料安全保障だと。と言うような流れですよね。まさにそれで日本は経済発展できたわけですからね。そういう、しかし、表と裏の側面があると。

それからもう一つの問題がですね、今も続いていますというか今ひどくなっていますね。この大蔵省、財務省のですね、予算です。

ちょっと見づらいですけども農水省の予算は1970年の段階で1兆円近くあったんです。それが今もですね、50年以上経っても2兆円ちょっとで「これ以上出せない」と。総予算に占めるシェアは12%位から1%台まで減っているわけですよ。

そしてかたや防衛予算は農水予算の半分位だったのが、今や10兆円規模まで膨れ上がっていますよね。どう見てもバランス悪いと。アメリカなんかでは食料と防衛が国家存立の柱と言いますけども、何がなくても命を守る1番の要は食料、それを満たす農業。それが、こんなにないがしろにされてるってのはね、日本のこれまでであり、今もそれがさらに強化されていると。

Q:結局解体をしていくことになりかねないのではないかと、その辺の危機感とそれに対する対応策ってのはどういう風に考えればいいんだろうかと、この辺ちょっと先生お願いします。

A:はい、質問ありがとうございます。おっしゃる通りでですね、あの今のトランプ関税との交渉で、米も差し出すと言う方向性がもうほとんど見えてきてますので、それをどの程度やってしまうのかにもよりますが、安いお米が恒常的に入ってくれば日本の米農家がさらに加速度的に減ってしまって、米の自給率も非常に低くなって、他のものがほとんど、小麦も大豆も、とうもろこしも90% 100%輸入なんですから、最後の砦の主食の米が、自給率が極端に下がれば、それで日本は輸入を止められたらですね、本当に国民が飢え死にしてしまうと言う事態が今急速に近づいてきているって言うね。

このことを考えたら、今のような交渉を続けるということ自体が、大変な国益を損なうっていうか、まさに国民の命を守れなくなると。それでもですね、アメリカに差し出すものは差し出すと言う、こういう姿勢で、自動車を守ろうとしても、今のようなやり方で何でも出しますから許してねってやれば全部取られて、日本の守るべきものも全然守れなくて、つまり、自動車についての日本だけの特別な優遇措置というか見直しも絶対にやってもらえないと思います。

で、日本は全てを失うと。食料も失い、自動車も失うというかね。そういう形になるので、それをどう打開するかと言うと、もう政権を変えるしかないそこまで来ていると私は思っております。

そういうためのですね、今度の選挙になりますね。その皆さんの、そこに結集して、やっている人を変えるしかないですね。ここまで来ているんじゃないかと私は。もうちょっとね、何か可能性あるのかなと、この間までは思ってたんですけど、それはついに消えましたね。

ですので、そういう方向で何とかみんなで頑張るしかないのかなと思っておりますので。つじ先生頑張ってください。

Q:お米は6月にはもうなくなりますから。米は無いから備蓄米を売ると。で、備蓄米もなくなると。で、外国アメリカの米を買わされると。先程申し上げたように日本の農業、日本人の食生活が壊されると。これはどこまで蓋然性が高い本当の話なんでしょうかと言うご質問ですが。

A:はいはい、あの、データ的にはもう流通在庫がですね、あと4,5,6しか持たなくなっていると。7,8月分がない中で、備蓄米を最大限出しても、1ヵ月分位足りないような状況ですから。

あの、そういう中で、輸入米が入ってくることでどれだけ緩和されるかと言うことになりますのと、あとは今年の2025年産米が、ま、大豊作でね、大量に入ってくるってことになればその時点で流れが変わる可能性もありますけども、今年も猛暑だって話もあるし、なかなかですね、そんなに「飢えない」っていう状況になると、まさにそのトランプ関税に対応して、輸入をね恒常的に認めるしかないじゃないか、とね。なんかストーリーがよくできているみたいな話になってて、これが1番危険なんですけどね。

それしかないんじゃないかって言う流れになって、一時的に助かるが、あとは地獄と、ま、いうことではないかと思います。

Q:はい、ま、同じようなご質問かもしれませんけども、備蓄米の放出は有事が起きた時にま、有事がいつ…、ストップするか分かりませんからね。飢えにつながると思うけども、え、そういうようなことを含めてメディアがなかなか報道しなくて、正確な事情を、なかなか接することができないと言う、そういう状況の中で、どうしたらいいんだろうかと、周辺の人々にどう訴えていけばいいんだろうかと、そういうようなご質問になりますが。

A:そうですね、今あのー、あまり報道されてないけども、備蓄米をこんなに出しちゃったらね、備蓄米ってのは災害の時とかに出すためにあるわけですから、今度、こんなことをやっているうちに、その誰かね、7月何日かにねなんかね、なんかすごいこと起こるぞみたいなこと…あれがほんとになっちゃったら、えらいことですよね。もう備蓄米ないんですよね。既に、さっきちょっと申し上げましたっけ? 91万トンあるってのは実は怪しいと…。そもそも、アメリカからの要請でウクライナの兵士の食料にですね何十万トンも日本赤十字が送っているって言うね、そういう情報もありますんで、備蓄米はどんだけあるのかって言うのか、自体が怪しいんですけどね。今何か出してるような形になってますけども。

そうなるとですね、本当に災害が起きたときに、日本人がとんでもないことになると。その部分についても言ってないですね。そこも大きな問題なんですけども、その部分の危険性ということについても敢えて言わないと。いうのが今のメディアの姿勢かと思いますね。それはおかしなことだと思いますね。

Q:今おっしゃる91万トンもあるかどうかわからないって言うお話で…。江頭大臣の時に31万トン放出をして、で、進次郎の時に30万、そうすると29万しか残らないんですけど。底がつくんじゃないですか?

A:え、だからもう、底つくところまで来ているはずですね。そのー、まだ29あるかどうかってのもね、非常に怪しいんですよ。本来は。と言う話ですね。

Q:わかりました。これはちょっと飛躍があるかもしれませんけど、農業の後継者不足と耕作権放棄、等が非常に切迫してると。自衛隊は基地の訓練以外に時間を作って農業を手伝うのが良いと思うが、どう思いますか?

A:それもいいアイディアかもしれませんね。なんか戦争の練習ばっかりやるんじゃなくてですよ。国民の命を守るのは食料、農業ですからね。だったらね、しっかりと日々のいろんな訓練は農業をやると耕作土地を耕してね、みんなに食料供給できるように農家さんを助けてくださいと、そしたら素晴らしいね。

これこそ安全保障、国防じゃないですか。という意味ではそういうことをしっかり組み込んでもらうっていうのはね、あのー、良いことだと思います。

実は私も2日ぐらい前に安全保障危機管理学会ってところで、お話しさせてもらったら、全部来ている方が自衛隊のOBの方でして。

だったので、同じ話をしてきたんです。皆さんねもうそっちをね自衛隊でちゃんと手伝ってくださいよと、それ1番大事なね、貢献になるんじゃないですかと。

ありがとうございます。

Q:日本の農政はハウツー論中心で農業の本質論が見えないと。地球環境時代下で、温暖化抑制と生物多様性を可能にする農業ができる農家を育ててほしいと。実践者の立場として官民の、おー、なんだこれは、えー、対応、あ、今いろいろ超多忙だと。

で、みどりの食料システムに戦略で実現困難はないか、どうしたら実現できるかと、こういうご質問ですが。

A:みどり戦略もね、画期的な制度ができたという意味では、そういう方向で頑張ってきた人たちにとってね、本当にあの時代が追いついてきたというかね、努力が報われてきたと言う側面もあるわけですけども、なかなかですねまだ、予算もそんなに大きくなくてですね、使い勝手が悪い部分もありますので、そこはですね実践してる方々から、こういうところにちゃんとね、あのもう少しサポートしてくだされば、私たち助かるんですよ、ってことをね、言ってくださるとですね、それは結構あの…。これに関わっている方は、農水省の中でも珍しくまともな人たちなので、十分にそこに応えてくれる可能性はあります。

私自身も、みどり戦略の策定にかなり具体的に担当者とやりとりして…。私がひとつ言ったのが、民間稲作研究所の稲葉さんとかね。有機農業でも、蔦が生えてこないようなね、技術とか、そういう良い技術を持っている方がいて、それを全国に広めようとして、亡くなった稲葉さんも頑張ってくれてたんだけど…。とにかく、お金が出ないから、手弁当で頑張ってくれてたんですね。

そういう良い技術をね、横展開していけばみんなが助かるのに、何かスマート農業でやればいいみたいな議論やってないでね、そういう人たちを技術指導のセミナーやら、そういうのを行うときにちゃんとね、しっかりと支える予算を作ってほしいと言うことを話しましたら、それは「みどり戦略」に入ったんです。後から…。

だから皆さんが、こういうものが必要だってものを言ってくだされば、それはあのー、審議官の、あのー、しっかりやってくださる方が、おりますんで、その人紹介しますので、ぜひですね、そうやってあのー、言ってくださると良いかなと思います。

はい、ありがとうございます。

Q:米問題は、農協(全農)の当初の大失敗を補填するために、農協が市場への放出を控えて、価格を釣り上げているって言う話があるけども、どうお考えなのか。農協は????(聴き取り困難)みたいなってるから、全体的なこう、検証が必要だと僕は思うんですけど、いかがでしょうか。

A:あれも嘘です。農林中金が損失を出したのは事実で、1兆9000億円。これは失敗したんだから問題ですけども、それはですね、全国の農協系の組織から、あるいは最終的には農家からの皆さんからになりますが、出資を増やす形で全部解決していますので、わざわざ、お米の値段を釣り上げてそこで儲けなきゃいけないと言うのは事情が実はありません。

ただ、そのー、農家を助けなきゃいけない農林中金が、今一番農家が大変な時に農家さんに出資をしてもらわなければいけないってね、それがどういうことなんだって言う問題がもちろんありますけども。で、そもそもですね、あの、農協が価格を釣り上げているかのような議論がありますが、残念ながら農協に力がありません。今回農協はお米が集まらなくなって、集荷率がさらに下がってみんな悲鳴を上げているわけですよ。だから、農協がお米を隠してね儲けるようなことをやれるような力が全く無くなってるってのが逆に問題なんですよね。

それから、生産調整で価格釣り上げてきたんじゃないか?ってよく言われますが、生産調整やってもやっても、米価は30年前の半分以下になってたわけですから、それも全く成功していないわけですよね。だから農林族とJA組織と農水省の「鉄のトライアングル」でね、悪いことしてきたって言うけど、だいぶ前にはそういう風な政治力がありましたが、今は全部崩壊していますんで、そういう政治力もですね、ほとんどなくなっています。

はい、ありがとうございます。

Q:畜産クラスター事業のような大規模化を進めるのは疑問だと。補助金も多いけど借金も多いと。次世代にどういうツケが及ぶのか、と言う疑問があると言うお話があるんですけれどもいかがでしょうか。

A:はい、おっしゃる通りですね。畜産クラスター事業でですね。2014年にバターが足りないと大騒ぎになったときに、借金してでも増産してくれって。特に酪農家さんね。一生懸命、牛の数、倍に増やしてね。設備も大きなお金をつぎ込んで増産に舵を切ったわけですよね。ところが、何年かしてやっと軌道に乗ってきたら、もう余ってきたから「君らね、絞るな、牛は殺せ」ですよ。「牛乳捨てましょう」までなって、残ったの借金だけですよ。

借金が多すぎてやめてもね、返せないわけですよ。そこまで追い込まれてるってのが現実ですから。クラスター事業ってのはそういう形でね、農家を追い込んでしまったっていうのが、ま、現実だと私も思っています。

▼ 講演で使用した【スライド資料:全187ページ】を公開!

鈴木宣弘先生が理事長を務める

- 一般財団法人 食料安全保障推進財団

https://foodscjapan.org/ - 食料安全保障推進財団 情報ステーション

https://fscj.jp/

2025/6/2 長周新聞にてご紹介いただきました

(Special Thanks to : 長周新聞社・矢神様)

食と農のスペシャリスト:東京大学大学院の鈴木宣弘特任教授 (@tetsuginsuzuki) と対談いたします。

農家を守れ! 三河から、日本の農業の復活を目指す!

- 18:00~20:30 (17:30開場)

- 入場料:500円 (資料代として)

- 場所:豊橋市民文化会館 リハーサル室

https://www.bunzai.or.jp/shiminbunka/